(本篇其實是上集,與其續篇VoIM與A New War of Portal,都是在去年六七月時完成的,都是敝人至今還未完成的論文中之部分章節,在當時本篇並沒有放上來。)

IM的Switching Cost與Lock-in效果到底如何,可以從使用者的「意願」及「負擔能力」兩方面討論之。

使用者的負擔能力

首先從下列幾點來說明使用者的負擔能力:

l 取得成本:消費性市場的IM軟體,幾乎都是免費的,且IM軟體的安裝檔大都在5~10MB之間,透過不同速率的寬頻上網,大約幾十秒鐘到數分鐘之間便可以完成下載。

l 安裝成本:IM軟體大都是採取用滑鼠點兩下,然後一直按「下一步」的安裝步驟,以及使用電子郵件或自取使用者名稱作為的簡便的註冊程序,讓使用者很輕易地幾分鐘內便可以完成軟體的安裝及使用者註冊。

l 執行成本:由於個人電腦的運算能力愈來愈強大,以及所搭配的硬碟空間動輒數十GB,所以就目前一般等級的PC的來說,要在同一部電腦上同時安裝並執行兩個以上的IM軟體,對整體效能並不會有很大的影響。

l 學習成本:IM軟體的使用者介面設計及使用方法的差異並不大,使用者依照舊IM的使用經驗及習慣,很快便可以適應新IM輕易地上手。

從以上幾點可以得知,IM軟體並不像作業系統(OS) 會有排他性-一台PC上同時間只能執行一套作業系統[1],一般使用者基於上述幾項成本考量,也不會在同一台PC上安裝兩套以上的作業系統;但IM軟體恰恰相反,也就是說使用者是有能力「負擔」得起同時在PC上安裝及使用兩個以上的IM軟體。

使用者的意願

至於使用者的「意願」,可以從IM軟體的功能,也就是提供給使用者的效用來看。如果另一個IM服務可以提供比原有IM更佳,或是對使用者來說很需要的但原IM沒有的功能,那麼使用者便會有意願安裝使用這個新IM服務的軟體。倘若使用者認為的重要功能,原有IM服務中所能提供的,都可以被新IM服務所取代的話,使用者甚至捨棄會原有的IM軟體不用,完全移轉到新IM服務的Network上。

簡單來說,IM的最原始功能由兩部分所組成:第一部份是藉著提供聯絡人名單(Contact List)上其他使用者的上線狀態(Presence);然後讓使用者可以透過文字訊息(Text Chat)傳遞的方式,與名單上的其他使用者進行即時通訊,則是第二部分。然而,基本上不同的IM軟體之間,並無法互通訊息及共用聯絡人名單的,也就是說每個IM Network是彼此不通且不相容的[2]。而後各家IM服務提供商,又發展出其他的附加功能:如檔案傳輸(File Transfer)、語音及視訊聊天(Audio and Video Chat)、線上小遊戲等,而這些功能在不同IM間也都是無法互通的。

主要的幾家市占率較大的IM 軟體(AIM, ICQ, MSN Messenger, Yahoo! Messenger),都有提供前述這些作用類似且效能也差不多的功能,如此一來這些IM軟體所帶來的效用都差不多,使用者是沒有意願在PC上額外多裝設另一個IM軟體。

但有一種例外的情況是-倘若使用者的親友們各自分散在不同的IM Network上,為了能夠跟所有親友們透過即時通訊的方式聯絡,使用者便有意願同時在安裝執行及使用兩套以上的IM軟體。AOL於2004所做的一份美國IM市調報告(America Online Inc.'s Second Annual Instant Messaging Trends Survey[3])中就提到,有61%的IM使用者會使用兩種以上的IM軟體。

Switching Cost

從前面的分析可以知道,使用者是有能力負擔使用兩個以上的IM軟體,關鍵在於使用者有無意願去安裝與使用另一個IM軟體,而這個意願是來自於另一個IM是否能夠提供原有IM無法提供的功能,而提供聯絡人名單及其上線狀態這個原始功能組成要素的第一部份,成為影響使用者意願的重大因素。

因為對IM這種的服務來說,由於每個IM Network到目前為止,基本上是無法互通的,因此對其使用者最大的轉移成本(Switching Cost)是前述的聯絡人名單,也就是一般所謂的好友名單(Buddy List)無法在不同的IM Network間互相移轉。

對一名使用者來說,更換新的IM,不只是換一個軟體使用而已,還必須在新的IM上重建原有的聯絡人名單。這意味著這名使用者,得像搬新家或換電話號碼一樣,要一一去通知這些名單上這些親朋好友,告知眾人自己在這個新IM Network上的辨識身份-ID。

更多時候如果親友中有些人未曾使用過這個軟體,還必須一併說明並且請求他們下載、安裝及使用這個IM軟體,當然他們也必須於透過註冊程序,以便取得新的IM Network上的ID。等於把包含該使用者在內的所有聯絡人,通通轉換到新的溝通網路或說是平台 (Communication Network or Platform)上,這樣繁瑣的程序絕非易事。

Lock-In

換句話說,由於IM作為一種個人通訊溝通工具,便具有一般溝通工具的社會網絡(Social Network)的特性,因此更換IM在某種程度上,相當於重新構建電腦世界及網際網路中的聯絡網絡,這種Switching Cost使得IM軟體具有很大的Lock-In效果。

這樣的Lock-In效果導致先進入市場的IM 服務提供者,擁有所謂的先占優勢(First-Mover Advantage)-愈早建立起廣大的使用者數(Subscriber Base),等於構築出愈高的進入門檻,其他競爭者便愈難進入這個市場。這點可從以下這份美國IM使用情況的調查報告[4]中得到印證-雖然Microsoft與Yahoo歷經數年的努力,投注了大量的資源在推廣其即時通訊服務,雖然在佔有率方面頗有所斬獲,但 AOL的IM服務在美國市場依舊持續居於領先地位:

Used by % of individuals who did IM | ||||||

AOL IM* | 37% | |||||

Yahoo! | 33% | |||||

AIM ** | 31% | |||||

MSN | 25% | |||||

ICQ | 6% | |||||

PalTalk | 1% | |||||

Trillian | 1% | |||||

*AOL Instant Message (the proprietary service to AOL subscribers) | ||||||

**Free AOL Instant Messenger service | ||||||

綜合以上討論,可以知道由於IM軟體(或說是即時通訊服務)具有很大的Lock-In效果,想要以新進者姿態取得一席之地,可以說是困難重重。可行的作法,是做出區隔定位-一是地域性的市場區隔;二是功能性的市場區隔。

地域性的市場區隔

所謂地域性的市場區隔,就是在即時通訊服務還不盛行,或是該市場尚未被獨佔或寡占的國家或地區,趁著使用者的單一IM好友名單還不長,以致Switching Cost與Lock-In效果還不大的時機,推出IM軟體。因為IM的聯絡人名單,其實就是使用者現實生活中人際網絡的一部份,對一般人來說,親友同事大部分還是侷限於某個地域中。

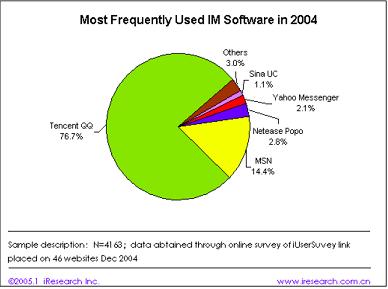

以中國為例,當地的IM市場,因為前述的三大IM服務提供商進入的時間,比本土業者起步來得晚,因此目前中國大陸最盛行的即時通訊軟體,並非這三家公司的產品,而是中國業者騰訊於1999年2月推出的QQ[5]。根據上海艾瑞市場諮詢有限公司(Shanghai iResearch Co., Ltd.)於2005年2月所出版的「2004年中國即時通訊研究報告(2004 China Instant Messenger Research Report)」的調查,可以看出目前騰訊的QQ在中國還保有壓倒性的領先優勢:

功能性的市場區隔

從前面的分析得知,由於使用者是有能力負擔得起同時在PC上使用兩套以上的IM軟體,而功能或者說是帶給使用者的效用,遂成為影響使用者是否同時採用另一套IM軟體的最大因素。

而從功能性出發的市場區隔,並不是(至少一開始)要取代掉原有的IM軟體,而是補原來IM軟體功能上的不足或是薄弱之處。換句話說,新IM軟體必須將自己定位成-要讓使用者在進行某特定類型的個人通訊功能時,便會想要啟動執行新IM軟體,然後藉由Network Effect逐漸拓大使用者基礎(Subscriber Base)。

由於免費的IM服務從1996年ICQ面世以來,業已歷經將近10年的發展,在全球網際網路盛行的地區裡,即時通訊的消費性市場,其總使用者數已經非常龐大,且每個地區幾乎都已被少數幾家服務提供商所瓜分了。要以地域性的市場區隔切入,似乎已沒有發展的空間;功能性的市場區隔遂成為比較可行的作法。

Skype的區隔定位

Skype雖然也是個類即時通訊(IM-like)的軟體,但打從一開始,在2003年8月29日首度公開釋出時(Skype for Windows Beta 0.90.0.5),便以清晰的語音的品質及P2P的通訊技術,將自己定位成「P2P Telephony[6],而不說自己是IM。顯然Skype是以前述「功能性的市場區隔」,來進入即時通訊服務的市場。

Skype剛推出時,雖然MSN messenger、Yahoo! Messenger及AOL的IM軟體都已具有語音通訊的功能,使用者只要在PC上安裝好麥克風及喇叭(或耳機)兩個硬體設備,便可透過語音聊天的方式,與好友名單上的聯絡人做溝通,但實際上效能不佳-使用者僅能進行一對一語音通訊,最被人詬病的是聲音常常不夠清晰、會延遲及斷斷續續。

Microsoft 的負責MSN全球事業部門的一位高階主管 (Phil Holden, director of MSN global business and product management),根據Microsoft的研究調查結果,在MSN Messenger 7.0正式發表時,對媒體透露的一段話[7]

"People tend to do a regular text conversation over IM, be it MSN Messenger, Yahoo! or AOL and then they flip over to Skype to do a PC to PC audio conversation"

正好可以為Skype以功能性市場區隔,成功地打入即時通訊市場做了最佳註解。

[1] 當然如果透過所謂的Virtual Machine軟體作中介,是可以在原有的OS上再執行另一套OS。

[2] 目前市面有些比較小的IM服務提供商透過反向工程(Reverse Engineering),解析市場上主流IM軟體的通訊協定,發展出可以與這些大IM Network互連且文字訊息可以互通的即時通訊客戶端(IM Client)軟體,例如使用Cerulean Studiose公司的Trillian,便可以在不安裝其他IM Client的情況下,與AIM, ICQ, MSN Messenger, Yahoo! Messenger等IM Network互連,並與這些IM軟體的使用者互通即時訊息。

[3]http://media.aoltimewarner.com/media/newmedia/cb_press_view.cfm?release_num=55254160

[4]資料來源:comScore Media Metrix data : IM applications used by individuals who did IM during July 2004 。

[5]http://www.tencent.com/about/mo_dt.shtml?/about/2000/19990210_e.shtml

[7]http://www.internetnews.com/xSP/article.php/3495886

沒有留言:

張貼留言